Не знаю, будут ли кому интересны эти записи, но выбросить их не поднимается рука. В них много пережитого, выстраданного, память о встречах, поездках, житейские истории, разговоры, замыслы – всё о нашей любимой России.

Не знаю, будут ли кому интересны эти записи, но выбросить их не поднимается рука. В них много пережитого, выстраданного, память о встречах, поездках, житейские истории, разговоры, замыслы – всё о нашей любимой России.

Тут заметки начала 60-х и есть сделанные только что. Думал, как назвать? Это же не что-то цельное, это практически груда бумаг: листки блокнотов,почеркушки, клочки газет, салфетки, программки. Да и груда не очень капитальная, много утрачено в переездах, в пожарах (у меня рукописи горят). Всякие просились названия: «Куча мала», «Отрывки из обрывков», «Конспекты ненаписанного», «Записи на бегу». Называл и «Жертвавечерняя», и «Время плодов», то есть как бы делал отчёт, подбивал итоги. Хотя перед кем и в чём? И кому это нужно? Детям? У них своя жизнь. Внукам? Тем более.И всё-таки печатаю и надеюсь, что найдётся родная душа, которой дорого то, что дорого и моей душе.

У меня бывало: советовали редакторы взяться за так называемую «проходную» тему или просто переделать что-то уже написанное, «сгладить углы», «спрятать концы». Для моей же пользы советовали: книга выйдет, всё какая копейка на молочишко. Нищета же одолевала. Я даже и пытался переделывать написанное. Но Бог спасал – не шло. «Не могу, не получается, – говорил я, – лучше не печатайте». То есть бывало во мне малодушие – известности хотелось, благополучия… Но, повторяю, Господь хранил от угождения духу века сего.

Рассказ мамы

Записал рассказ мамы о предпоследнем земном дне отца.

– Он уже долго лежал, весь выболелся. Я же вижу: прижимает его, но он всю жизнь никогда не жаловался. Спрашиваю: «Коля, как ты?» Он: «Мамочка, всё нормально». А отойду на кухню, слышу – тихонько стонет. Весь высох. Подхожу накануне, вдруг вижу, он как-то не так глядит. «Что, Коля, что?» А он спрашивает: «А почему ты платье переодела? Такое платье красивое». – «Какое платье, я с утра в халате». – «Нет, мать, ты была в белом, подошла от окна, говоришь: “Ну что, полегче тебе?” Да ничего, говорю, терпимо. Говоришь: “Ещё немного потерпи, скоро будет хорошо”. И как-то быстро ушла». Говорю: «Отец, может, тебе показалось?» – «Да как же показалось, я же с утра не спал».

Назавтра, под утро, он скончался. Был в комнате один. Так же, как потом и мама, спустя восемнадцать лет, тоже на рассвете ушла от нас.

Великие люди – мои родители.

История любви

Уже у меня был пятый курс и диплом через месяц. А я крутил с дочкой проректора. Она такая откровенная: «Мама говорит, что нам надо жениться». Я испугался: «Что, ребёнок?» – «Нет, но говорит: не тяните». Я понял: бежать! Собрал в общаге сумку – и на самолёт! А друг заложил. Я уже вошёл в салон, сижу внутри, тут чёрная машина. Пилот по радио: «Пассажир такой-то, на выход с вещами». Вышел – они. Мама, шофёр, она. Я растерянный совершенно. Да и стыдно. Она вдруг: «Мама, пусть он улетает». Тёща: «Ну, как хочешь». И ко мне спиной. Я по тому же трапу обратно.

… И двадцать пять лет прошло. И я её вспоминал. И знал, что она уже доктор наук, зав. кафедрой. И я не мойщик посуды. Как-то в её городе проводил совещание. Узнал телефон, дозвонился, договорился о встрече. Вместе пообедать. И она… не пришла! Послала со студенткой записку: так и так, очень занята. И я её понимаю. Не хотела, чтоб видел. Они же быстрее нас стареют. Эх! И что, что стареют. Это же я, может, судьбу свою пропустил. От трусости. Не я же сказал, что женитьба решает участь мужчины.

ЗНАКОМ БЫЛ со старушкой, которая в 1916 году, в приюте, читала императору Николаю молитву «Отче наш» по-мордовски. Она была мордовкой. Потом стала женой великого художника Павла Корина. Привёл нас с Распутиным в его мастерскую Солоухин. Конечно, созидаемое полотно не надо было называть ни «Реквием», как советовал Горький, ни «Русь уходящая», как называл Корин, а просто «Русь». Такая мощь в лицах, такая молитвенность.

ОТЕЦ ДИМИТРИЙ ДУДКО всерьёз уговаривал нас – Распутина, Бородина, меня – принять священнический сан: «Ваши знания о жизни, о человеческой душе раздвинутся и помогут вам в писательском деле». Мы вежливо улыбались, совершенно не представляя, как это может быть. А вот писатель Ярослав Шипов смог, и стал священником, и пишет хорошо. Когда я преподавал древнерусскую литературу в Академии живописи, ваяния и зодчества, то просил кафедру искусствоведения пригласить его для преподавания Закона Божия. Пригласили. Но ректор донимал Ярослава вопросом: «Почему же надо подставлять правую щёку, когда уже ударили по левой? Ну нет, я не подставлю!»

ТЕХ, КТО УСТРАИВАЛСЯ по блату, по звонку «сверху», так и называли «блатники», «позвоночники». Конечно, семейственность («как не порадеть родному человечку») была и будет. Отец очень смешно истолковывал слово «протеже»: «Это протяже, своих протягивают».

Но вот есть искусство, в котором семейственность очень предпочтительна. Это цирк. Жена Георгия Владимова, Наталья Кузнецова, дочь репрессированного директора Госцирка, несколько раз водила нас в цирк, ходили с дочкой за кулисы. Когда я летал в Сочи в 72-м к Георгию Николаевичу, возил ему вёрстку «Большой руды», там тоже был в гостинице актёров цирка. То есть знал немного циркачей, был даже на свадьбе карликов. Там как раз задумал рассказ «Пока не догорят высокие свечи». Также написал стихотворение, из которого не стыдно за строки: «Попробуй по блату пройти по канату, вот тут-то семья и заметит утрату».

УЗБЕКИ ЖИВУТ во много раз хуже русских, а рожают в четыре раза больше. Неужели у нас нет ощущения гибели богоизбранной нации? Сдались? Перед кем? Сатана доводит до самоубийства, а разве нежелание ребёнка не есть убийство его? А страшнее того аборт. Для меня как для русского мужчины наитягчайший грех, в котором каялся в церкви и всенародно каюсь, в том, что были свершены убийства мною зачатых детей. Всю жизнь, всю жизнь я думаю: вот теперь моему сыну было бы вот столько уже лет. И представляю его, и плачу, и зову его Ванечкой. И вот был бы уже Ванечка старший брат моему теперешнему сыну и помогал бы ему и дочке, и жили бы они дружно-дружно, и было бы мне радостно умереть. Какие же, прости, Господи, собаки, эти врачи – палачи в белых халатах! Как запугали жену. Как вызывали меня, орали: «Вы хотите, чтобы ваша жена ослепла?» О, какой я был… кто? Дурак? Трус? Убийца? Всё вместе.

СТАРЕЮ. СТРЕМИТЕЛЬНО и безропотно старею. Покорно пью лекарства, приходится. От щитовидки не примешь – поплывёшь. Не примешь от головы – закружит голову. От сердца – а оно «щемит и щемит у меня». А всё бодрюсь, а всё от людей слышу: как вы хорошо выглядите. Какой там хорошо – фасад. Передреев, помню, говорил: чем хуже твои дела, тем ты лучше должен выглядеть.

Есть шутка о зануде. Зануда тот, кто на вопрос: как ты живёшь, начинает рассказывать, как он живёт. Или женское. Подруга подруге: «Что ж ты не спросишь, как я себя чувствую»? – «Как ты себя чувствуешь?» – «Ой, лучше не спрашивай».

Выработал я ответ на подобные вопросы: «Хвалиться нечем, а жаловаться не по-мужски. Так что терпимо». Да, терпимо. Славное, умное слово: терпимо.

Состарился даже с радостью. Всё равно же не миновать, так давай поскорее. Лишь бы никому только не быть в тягость, это главное. Старик? Очень хорошо: никто не купит, зачем старика покупать, как использовать? Денег надо самую малость, одежды и обуви подкопилось, добрые люди из фонда преподобного Серафима Саровского одевают. И знаков отличия не надо, и премий, есть же Патриаршая, куда ещё? Хватит уж, навыступался, находился на муроприятия, повыходил на аплодисменты, очень устаю от людей, рад одиночеству.

Очень благодарен тем, кто ускорял моё старение, мешал жить, изводил… Дай Бог им здоровья. Говорят: старость не радость. А почему она должна быть радостью? С чего? Радость в том, что к сединам не пристают соблазны. Нет, пристают, но не прилипают хотя бы. Бес в рёбра мне сунется, а они у меня после поломки окрепчали.

И зачем мне надо, чтобы меня замечали, отличали? Господь видит меня во всякое время на всяком месте, куда ещё больше?

(Продолжение в следующем номере)

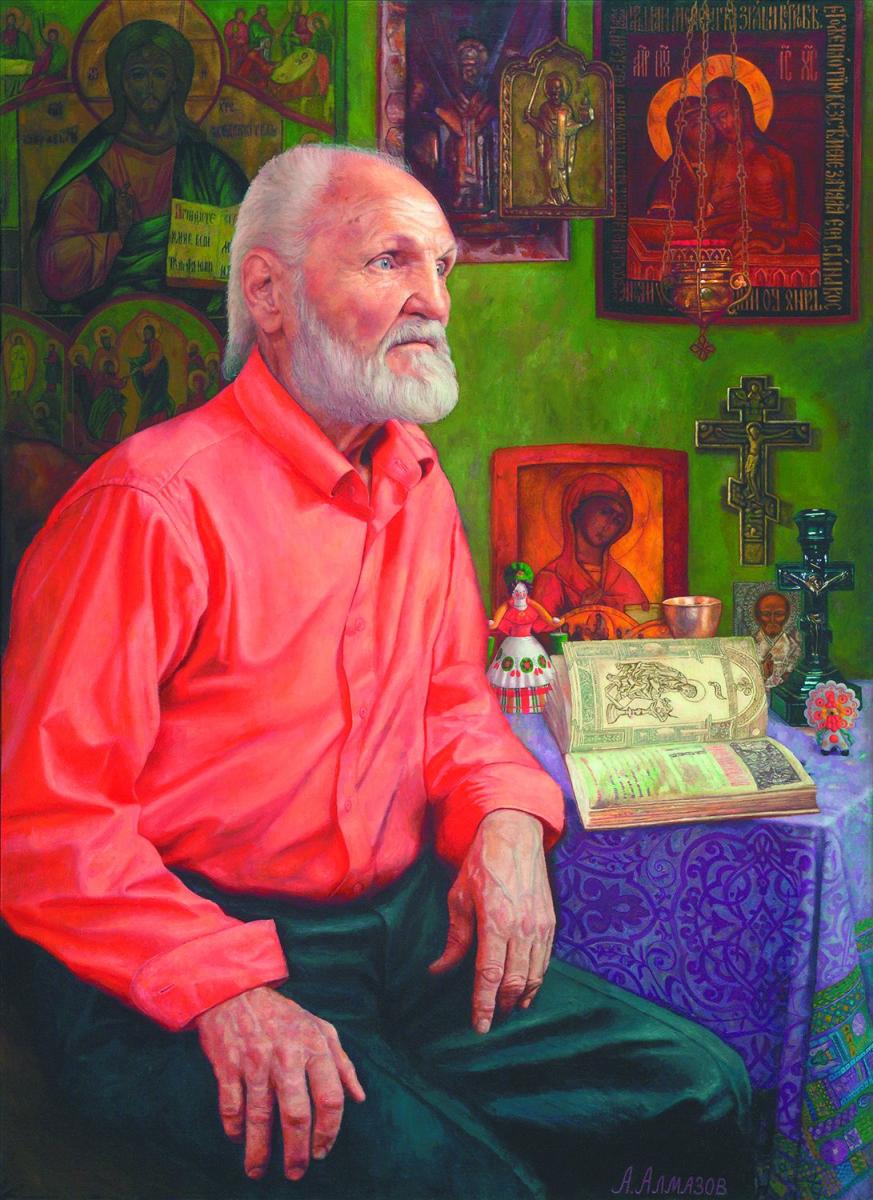

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КРУПИН. Его можно сразу узнать из многомиллионного столичного люда: стремительные лёгкие движения, очень вдумчивые глаза, высокий лоб, окладистая седая борода, теплота в рукопожатиях и в словах... Кажется, он движется не по Тверской многошумной улице Москвы, а среди своих вятских лесов, полей, речек и озёр, и когда говорит – так и сквозит в прекрасной его русской речи вятский говор. А ведь в Первопрестольной Крупин не одно десятилетие, и должно было появиться непотопливое московское «аканье». И когда русский писатель долго не бывает на Вятке – заболевает, и жена советует поехать на Родину...

– И вот я, – говорит Владимир Николаевич, – седой человек, издавший много книг, проехавший много стран, изъездивший и исходивший родное Отечество с запада до востока, всюду избиравшийся, занимавший много высоких постов, сижу у печки детства и вижу, что вся жизнь мне как будто приснилась, а было только детство. Земля предков, где вывел меня на свет Господь и впервые дал мне язык, любовь, слёзы, царапины...

Когда я приглашаю Крупина на выступления, вижу, как жадно ловят каждое его слово и дети, и взрослые. Буквально недавно он, блистательный рассказчик, вдумчивый слушатель, дипломат и тонкий психолог, захватил старшеклассников из аэрокосмического лицея им. Громова с первой секунды встречи. Думаю, детям из подмосковного Жуковского запомнятся слова русского писателя, последнего из могикан, о Родине: «Для меня Россия – лучше всех, я не понимаю, как можно не любить страну, в которой родился, учился, впервые влюбился... Никакая другая страна не стала родиной Пушкина и Лермонтова, причина их появления – в самом великом, потрясающе звучном русском языке!»

...А меня все годы нашей дружбы с Владимиром Николаевичем не покидает ощущение, что общаешься с ним или читаешь его книги – будто пьёшь живую воду и испытываешь жажду. Ещё бы глоточек. Хотя бы маленький глоточек чистоты...

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА